慢性頭痛・めまいでお悩みの方へ

慢性頭痛やめまいの症状で苦しんでおられる方は、まず病院で検査を受けていただければと思います。検査した結果、「異常はなし」、「原因がわからない」と診断されたけど、依然、慢性的な頭痛やめまいが続く場合は、心整体 いきいき堂にご相談ください。

頭痛薬などを常用される場合がございますが、一時的な対処であり、根本的な解決はしていませんのでご注意ください。あと、慢性頭痛やめまい以外にも関連して次のような症状をお持ちの場合が多いです。

- 首がこる

- 顎関節が痛い

- 目が疲れる

- 耳なりがする

- 動悸がする

- 手や指が痛い

- 肩がこる、重い

- 腰が痛い、重い

- 寝ても疲れが取れない

- なんとなくしんどい

いかがでしょうか?

あなたの身体はとても緊張している状態です。具体的には筋肉の過緊張が起きています。慢性頭痛やめまいはその一部として症状があらわれています。この過緊張をゆるめていけば、症状はしだいに消えていきます。

頭痛・めまいの要因と原因

主な要因2つあります

- 身体を緊張させる生活スタイル

- 心と体を緊張させる精神的ストレス

身体を緊張させる生活スタイル

- 日常姿勢 巻き肩・前かがみ・足組み・座り方・立ち方など

- 仕事内容 長時間デスクワーク、立ちっぱなし、運転など

- 食事内容 食べ過ぎ・飲み過ぎ・偏りすぎ・ファスト・コンビニなど

- 睡眠環境 枕や布団が合わない・スマホを枕元・陽当たりなど

- 光の刺激 スマホ、ゲーム、テレビの長時間使用(特に夜中)など

- 薬の服用 痛み止め、アレルギー薬常用など

心と体を緊張させる精神的ストレス

- 人間関係 精神的ストレスの大半を占める

- 職場環境 人手不足、長時間労働やハラスメントなど

- 家庭環境 核家族、共働き、少子化、高齢化など

- 社会環境 自然と利便性のアンバランスなど

- 病気患い 病気や障がいになっている不安など

- 思考の癖 他人との比較、自己肯定感の不足など

- 金銭問題 お金本位の価値観と貧富格差

これら要因が積み重なって、しだいに不調症状があらわれています。

慢性頭痛やめまいの原因

これらの要因により、長い時間をかけて身体はいつも緊張した状態になってしまっています。緊張した状態が続くと、やがて筋肉疲労になります。特に首まわりの筋肉が過緊張し硬くなっています。それが、慢性頭痛やめまいの原因です。

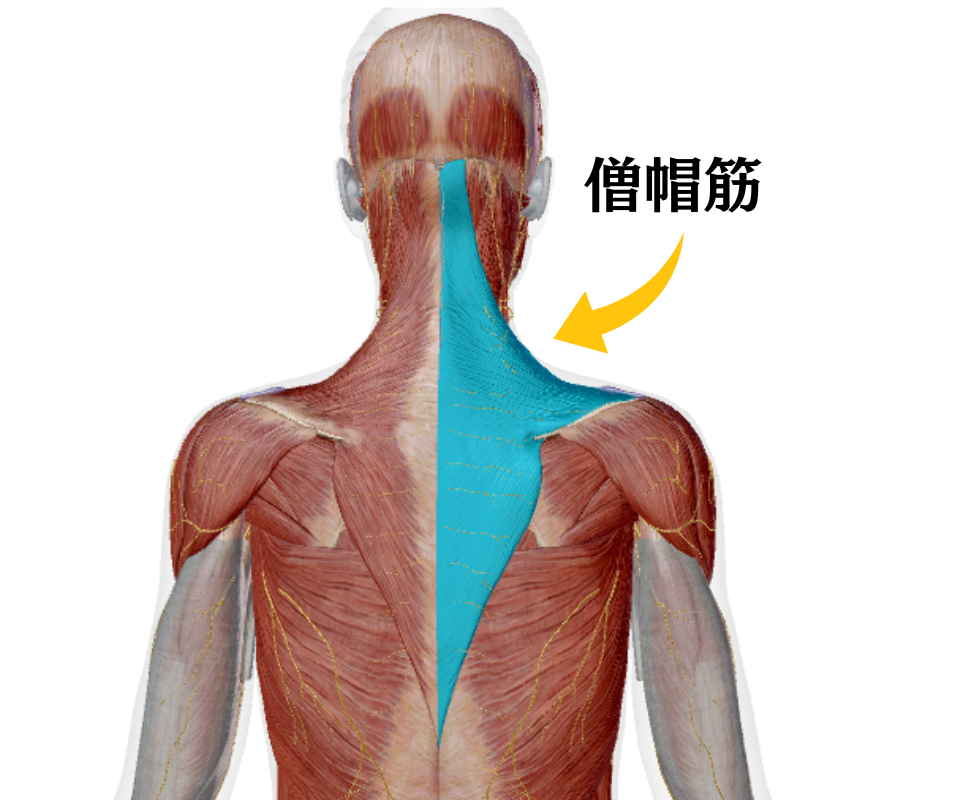

僧帽筋

僧帽筋(そうぼうきん)は脳へ血液を送り込む働きを司る大事な筋肉になります。この筋肉が硬くなると、心臓、脳、肺、肝臓(胆のう)等の機能が低下していきます。僧帽筋は、脳神経のひとつである副神経の支配を受けています。つまり精神的ストレスや悩み、心労等が生じると、この筋肉は硬くなってしまい、頭痛やめまい、首や肩のコリ、痛み、背中や腕の痛み、しびれ、麻痺、息苦しさ、脳障害等の様々な症状を発症していきます。

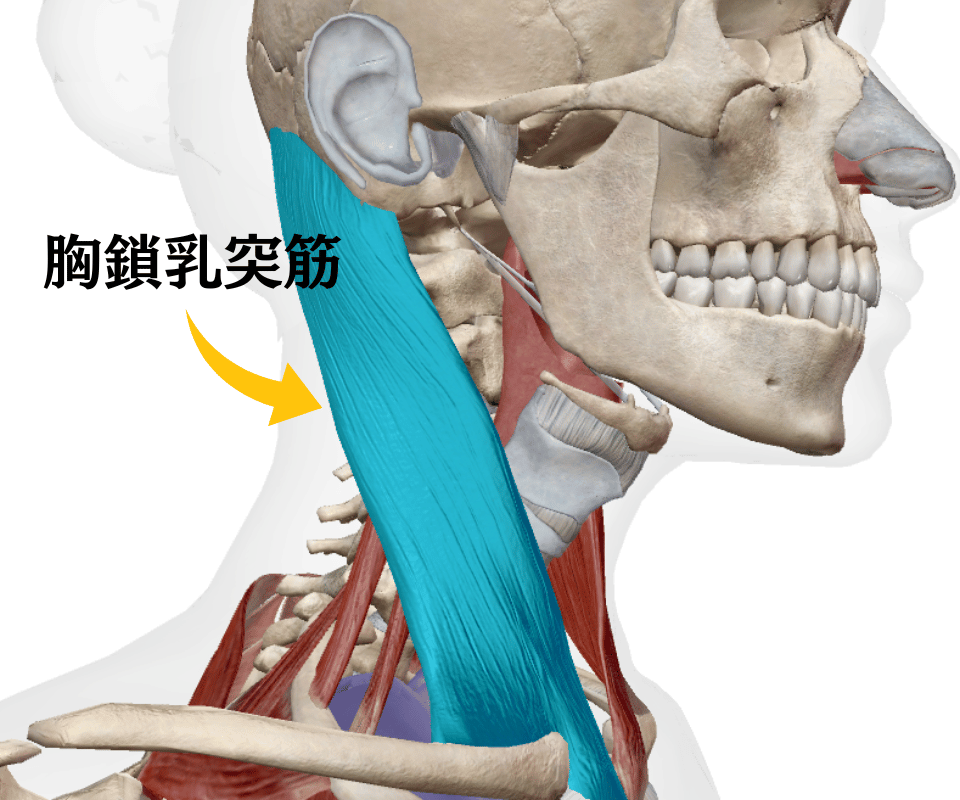

胸鎖乳突筋

胸鎖乳突筋は頸部(けいぶ)にあり、後頭部から鎖骨にかけてつながっています。脳神経のひとつである副神経の支配を受けている筋肉になります。首を曲げたり回転させる働きがあります。胸骨と鎖骨を起始とし、側頭骨の乳様突起が停止となります。この胸鎖乳突筋が硬くなってしまうと鎖骨の動きが阻害され、首が回らなくなったり、腕が上がりにくくなります。連結している胸骨と肩甲骨の動きも阻害されてしまうので、頭痛やめまい、胸苦しさや息苦しさ、しびれ、麻痺、脳障害、不眠症等を発症させていきます。

頭痛・めまいを薬に頼らず治すには

慢性頭痛やめまいを薬に頼らず治すには、特に首まわりの過緊張をゆるめていきます。それとともに全身の緊張も緩める必要があります。

自律神経無痛療法とは

特徴と考え方

❶身体の「防御反応」を解除する

人の身体は、危険を感じると無意識に身を守ろうと緊張します。

この緊張が続くと筋肉が硬くなり、血流が滞り、痛みや不調につながります。

無痛療法では、呼吸・姿勢・動きの方向などを丁寧に見極め、身体が「これは安全だ」と感じて自然にゆるむよう促します。

❷神経と筋肉の”反応”を利用する

筋肉は引っ張られると反射的にゆるむ性質があります。さらに「吐く息(呼気)」と合わせて行うと、より深いリラックス反応が得られます。

こうした神経の性質を応用し、無理のない動作で全身のバランスを整えていきます。

❸「痛みのない方向」に導く

無理な動きや痛みを伴う刺激は、身体をさらに緊張させてしまいます。

当院では、痛みの出ない方向を見つけ、そちらに誘導することで、身体の安心感を引き出し、自然に動きを取り戻します。

❹身体は「治りたがっている」

人間の身体は、何もしなくても傷を治し、骨をくっつけ、炎症を抑える力を持っています。

この力を妨げず、むしろ最大限に発揮させることが、本当の改善の目的です。

そのため、強く押したり揉んだりするような刺激は逆効果になりかねません。

❺やさしく、でも”科学的”

無痛療法は単なる「癒し」ではありません。

神経の反射・筋肉の性質・呼吸と自律神経の関係など、からだのしくみに基づいて開発された科学的かつ再現性のある施術法です。

最後に

不調や痛みは、からだからの「メッセージ」

薬で消すのではなく、その声に耳を傾け、根本的な原因と向き合うことが必要です。

当院の自律神経無痛療法は、身体と対話するようなやさしい施術で、あなたが本来の元気を取り戻すお手伝いをいたします。

医学的注意事項(免責事項)

当院で提供している「自律神経無痛療法」は、医療行為ではなく、あくまで民間療法・代替療法に基づく施術です。医師による診断・治療が必要とされる症状や疾患に関しては、まずは医療機関の受診をお願いいたします。

当院の施術は医療行為の代替を目的とするものではなく、身体の自然な回復力を高め、健康維持や不調の軽減をサポートするためのものです。

自律神経整体(ゆるめる整体)で回復した事例をご参照ください。

緊張をゆるめても再発する場合

身体の過緊張、つまり筋肉の緊張をゆるめることで症状が回復すると説明してきました。しかし、再発してしまう場合があるのです。せっかく筋肉がゆるんでも、また緊張してしまうのです。

それはなぜか?

大きな理由として、あなたの「思考の癖」があります。

他人と比較してしまったり、現実起きていないにもかかわらず、不安をどんどん膨らませてしまうなど「思考の癖」が改善されていないことで、再度身体が緊張してしまうのです。

「思考の癖」を改善するには、自分の在り方や脳の使い方を変えていく必要があります。

【参考】頭痛の種類について

頭痛の種類を解説していますので、ご参照ください。頭痛やめまいは重大な病気の前触れや症状であることがございますので、病院で詳細な検査を受けてください。検査で異常がないと言われたけど、依然慢性頭痛やめまいが続く場合は心整体 いきいき堂にご相談ください。

片頭痛

- 片頭痛は、頭の片側もしくは両側の主にこめかみから目の周辺が、ズキンズキンと心臓の拍動に合わせるように激しく痛む、発作性の頭痛です。

- 片頭痛の痛みは、発作の最中に身体を動かすなどして、頭の位置を変えると悪化します。

- 偏頭痛が起きると、光や音、においに敏感になり、まぶしい場所や騒々しい場所では、痛みがひどくなることもあります。

- 頭痛以外の症状として、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

- 片頭痛の原因は諸説ありますが、血管の拡張により三叉神経(さんさしんけい)が刺激されて痛むという説が現時点では最も有力です。

- 男女比でみると、約1対4と圧倒的に女性が多く、特に20〜40歳代に集中しています。

- 雨天時に起こる気圧性頭痛や次に述べる緊張型頭痛を併発している場合も少なくありません。

緊張型頭痛

- 緊張型頭痛は、後頭部から首筋を中心とした頭全体が締め付けられるように痛みます。

- 肩や首のこりを伴うことが多く、他にフワフワしためまい(浮動性めまい)、目の疲れ、全身倦怠感などが痛みとともにあらわれることもあります。

- 現在、もっとも多い慢性頭痛と言われており、最近は低年齢化が進んでいます。

- 緊張型頭痛は、肩から背中にかけての「僧帽筋」、頭の後ろの「後頭筋」、頭の横の「側頭筋」などの筋肉が緊張することによって起こるとされています。

- 筋肉の緊張が高まると、筋肉内の血液やリンパの流れが悪くなり、老廃物が溜まり、周囲の神経を刺激して、締め付けられるような痛みが生じます。

- 先に述べた「片頭痛」を併発している人も、多いようです。

群発頭痛

- 群発頭痛はその名のとおり、ある一定の時期にしきりに起こる頭痛です。

- 片方の目の奥が「火ばしでえぐられる」と表現されるほど、激しく痛むのが特徴です。

- 群発頭痛が起きる頻度は、1年に1〜2回が一般的です。

- しかし、一旦頭痛発作が始めると、1〜2ヶ月の間は、毎日のように痛みが起こります。

- 激しい痛みのため、発作の最中はじっとしていられず、痛みをまぎらわすために頭を壁にぶつけたり、転げ回ったりする人も少なくありません。

- また、頭痛発作時には、目の充血や涙、鼻水などの随伴症状が生じることもあります。

- 比較的まれな頭痛で、男女比は10〜7対1と圧倒的に男性に多いのが特徴です。

- 群発頭痛は目のすぐ後ろを走行する内頸動脈という太い血管に炎症が生じるために発症することがわかっています。

- 痛みが生じる場所が似ていることから、「慢性副鼻腔炎」や「三叉神経痛」と間違われることも多いので、注意が必要です。

薬物乱用頭痛

- 薬物乱用頭痛は、鎮痛剤(頭痛薬)の飲み過ぎで起こります。

- しかし、もとは片頭痛や緊張型頭痛です。

- 鎮痛剤を頻繁に服用すると、脳が痛みに対して、だんだん敏感になり、普通だったら感じないような痛みまで感じ取るようになります。

- 薬物乱用頭痛の特徴的な症状は、毎日、明け方や早朝に起こる、締め付けられるような痛みや頭重感です。

- そうなると、痛みを予防するために鎮痛剤を服用するようになり、回数と量が増えていき、その一方で鎮痛剤がだんだん効かなくなってきます。

- 頭痛発作に対する不安のあまり、鎮痛剤を手放せなくなり、依存を強め、効果がなくなるとより強い鎮痛剤に手を出すという悪循環にはまります。

症候性頭痛

- 症候性頭痛は、何らかの疾患があるために生じる頭痛です。

- 生命に関わる重篤な疾患であることも少なくないため注意が必要です。

- 疾患には、次のようなものがあります。

- くも膜下出血

- 脳出血

- 脳梗塞

- 脳腫瘍

- 慢性硬膜下血腫

- 髄膜炎

- モヤモヤ病

- 脳動静脈奇形

- キアリ奇形

- 副鼻腔炎

- 甲状腺機能亢進症

- 甲状腺機能低下症

- 三叉神経痛

- 後頭部神経痛

- 低髄液圧症候群